新教材中的答题模板

2025/3/31 13:44:31 阅读:105 发布者:

虽说现在的考试是比较反对模式化或者模板化,也就是通常所说的反套路。但是凡事如果用心总结的话还是能够发现其中的规律的。

历史试题主要包括三大类,即选择题、材料解析题和小论文。对于这三类题,各有侧重,选择题往往会通过ABCD四个选项的设置,考查学生对教材、对概念、对材料理解的精准度;材料解析题更侧重于考查学生对历史事件的分析概括能力,考查学生思维的广度和深度;小论文题则是对学生综合素养的考查,说实话这道题要想拿到惊艳的分数,除了需要学生在对教材知识有一个全面的理解,能够建立自己的知识体系之外,还需要学生有广泛的阅读,需要对历史事件有一个自己的理性的认识,需要有自己的价值判断。

在新高考中,历史试卷选择题有16道或者17道,每题3分,共计48分或者51分。从中可以看出选择题和非选择题的分值基本是一半对一半,各占50分。对于学生而言,非选择题似乎会更难一些,因为这些题是纯自己思考和书写,往往会不知道从何处下手,从哪些方面考虑,如何构建答题结构。其实对于如何答题,新教材已经给出了模版。

新教材除了对历史事件定性准确,语言非常严谨外,其论述逻辑也是非常值得思考和研究的,甚至可以说新教材对观点的论证方法也能成为学生做题的一种方法。

在材料解析题当中,经常会遇到原因类和影响类试题。对于这两类试题,就需要学生发散思维,多角度,多立场去进行分析。在进行做题技巧的讲解时,会让学生多答点数,每一点要尽可能简短一些。这里所谓的“多答点数”,其实就是考虑问题的方面和角度要多维,而不是就一个方面答好几点,这样的话就算答再多的点数,也只能给一个方面的分数。这里套用刘明昊老师的话,叫做“可以广泛的浅薄,不能单一的深刻”。对于概括类试题,写得越多一方面反映了自身的概括能力比较弱,另一方面也会容易暴漏自己的知识盲区。

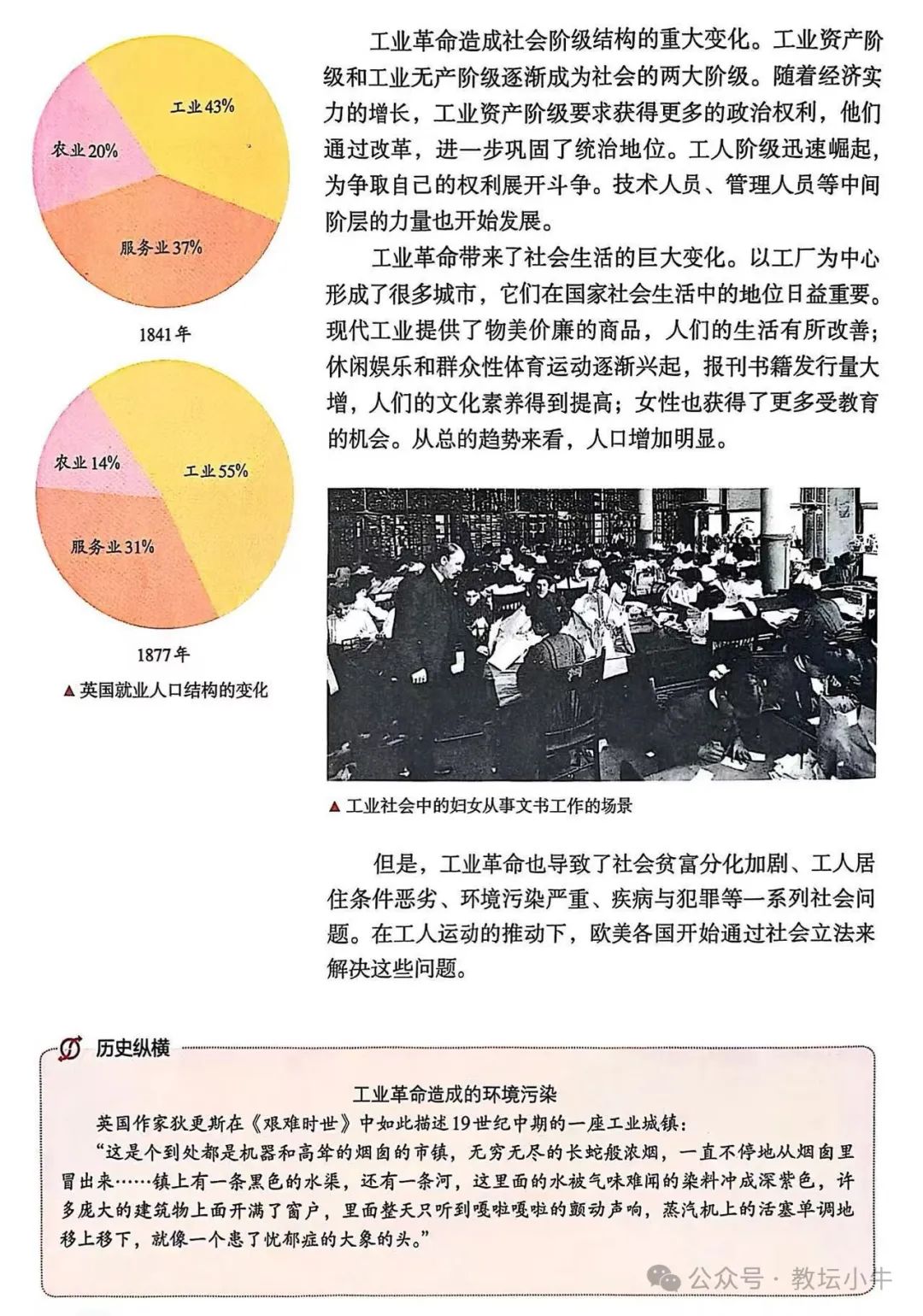

而这些具体该如何去写,我们还从教材上找模板。比如对于工业革命的影响,教材首先分成了三大角度,即积极性、消极性和世界史的角度。然后对于积极性,又从生产力、生产组织形式、阶级结构和社会生活四个方面去分析。这就是思维的广泛性。

这样的论述逻辑在新教材中比比皆是,这里不再一一列举,只要留心就会发现这一规律。

同时,教材的论述基本都会采用“总—分”的方式,会首先给出概括性的观点,然后再给出典型表现或例证。所以,对于教材中每一段的第一句要尤其注意,这些第一句可以成为小论文的标题,也可以成为概括题的答案,还可以成为选择题的选项。

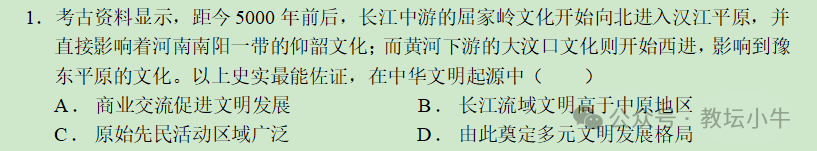

其实对于选择题,我们可以认为答案就是对材料的总结,但是这话也可以反过来说,那就是将材料看成是答案的表现。这时就需要去好好研究一下我们的教材所给出的典型论据是否与材料有“异曲同工”之处。比如在八省联考前陕西省出的一套高三适应性考试中的第一题。

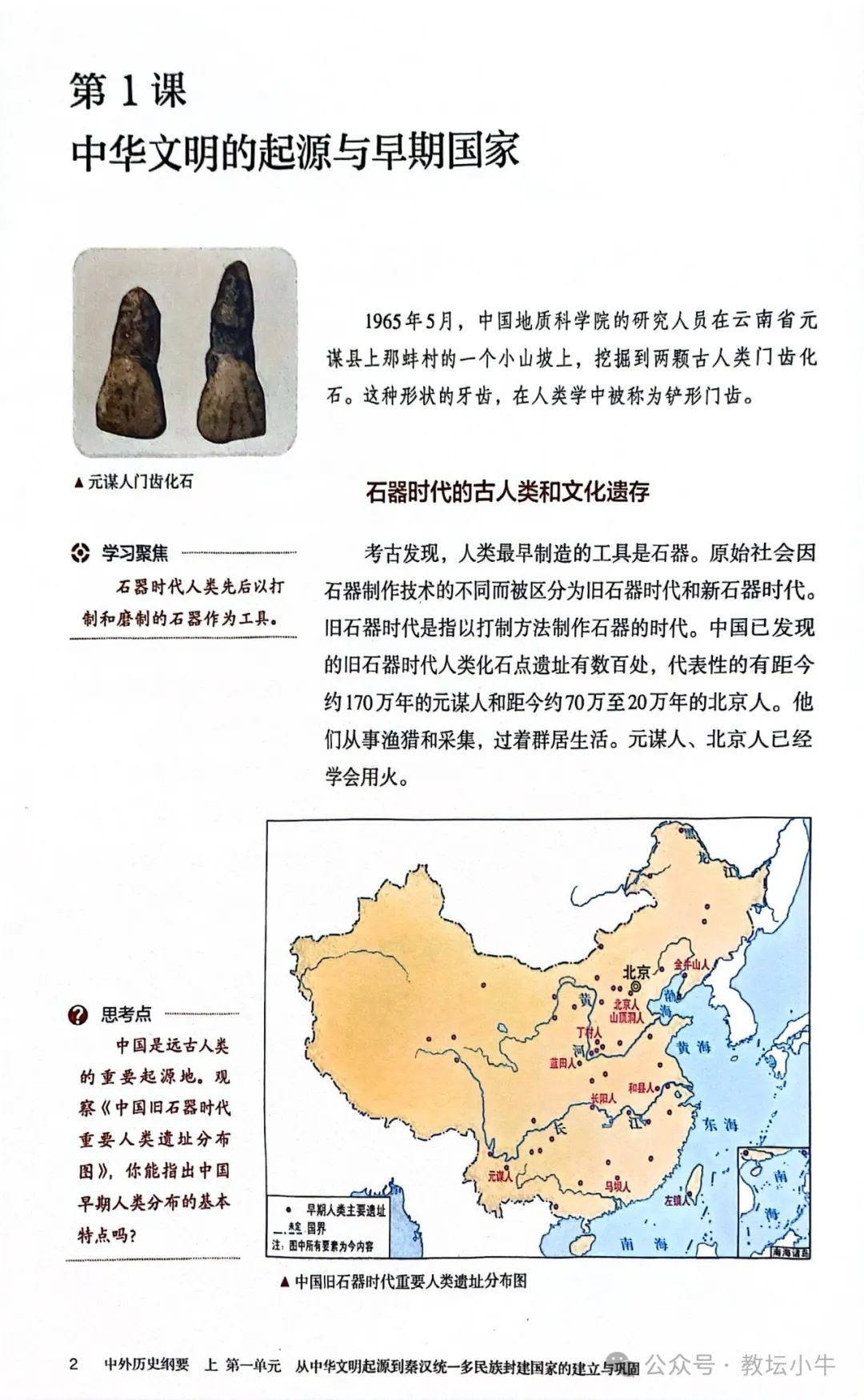

对于这道题有不少同学选择最后一个选项,但正确的选项是C。从材料中能够明显看出屈家岭文化向北进入汉江平原,甚至影响到仰韶文化,大汶口文化向西移动,影响到豫东平原文化,这表明了原始先民活动范围具有广泛性,已经超出了自己所在区域。因此选答案C。对于其中的D选项,有不少同学是因为看到了仰韶文化和大汶口文化等,就认为具有多元性。但是翻开教材能够发现教材对于早期文化多元性的论述与材料还是有所出入的。

新教材中“多元”性的表现是不同地区、不同文化遗址具有不同的特征,但是材料却是在强调两种文化的扩展性。所以,材料不符合教材中所论述的“多元性”的典型表现。

对于新教材,越读越能发现其中的妙处,正所谓“常读常新”。它不仅可以成为学生的读背文本,而且也可以成为学生答题思路的范本。但是前提是能够对教材知识了然于心,能够透彻分析教材的逻辑结构和知识架构。

转自教坛小牛微信公众号,仅作学习交流,如有侵权,请联系本站删除!